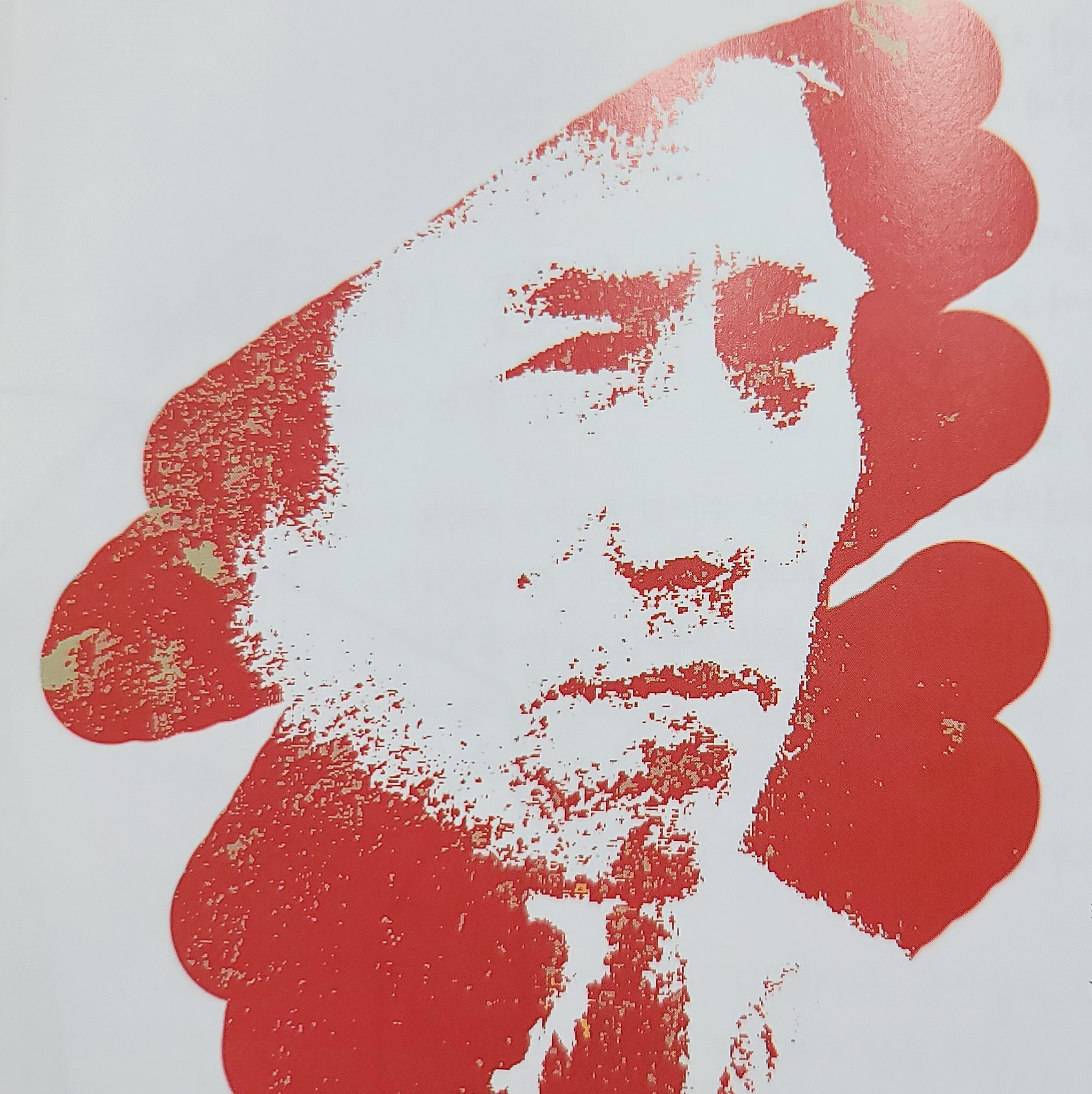

▲ 지순자 명인 ⓒ월간 평택문화

최근 영화계에는 ‘배트맨 다크나이트 시리즈’로 대표되는 리부트(reboot)작들이 인기를 끌고 있다. 영웅들의 찬란한 업적 뒤에 가려진 인간적 고뇌가 주목받는 것이다.

우리 국악의 보존·전승에 일평생을 바친 지영희 선생의 인간적인 모습은 어떠했을까. 2월 25일 서울 양재역의 한 카페에서 지영희 선생의 5녀 지순자(64) 가야금 명인을 만났다.

지영희 선생은 첫째 부인 정경순(鄭景淳, 1913~1958)여사 슬하에서 장녀 지수남(池壽男, 1935~1950)과 차녀 수복(壽福, 77)을, 둘째 부인 성금연(成錦鳶, 1923~1986) 여사 슬하에서 3녀 성자(成子, 69), 4녀 미자(美子, 1948~2000), 5녀 순자(順子), 6녀 윤자(潤子, 62), 7녀 명자(明子, 61), 장남 재현(載賢, 57), 차남 재룡(載龍, 1958~1962) 등 총 9명의 자식을 뒀다.

이중 장남 재현과 요절한 재룡을 제외하고는 모두가 지영희와 성금연에게 장단·춤·가야금·판소리 등을 배워 현재 한국과 미국에서 명인·명창으로 이름을 떨치고 있다.

지순자 명인은 현재 지영희민속음악연구회장, 수임당(秀任堂) 가락타기 대표로 활동 중이다.

▲ 사진제공│지영희 유족 ⓒ월간 평택문화

가장(家長)으로서는 많이 부족했던 아버지

“한 가정의 가장이자, 아버지로서는 많이 부족하셨죠.” 아버지에 대해 묻자 돌아온 지순자 명인의 첫 마디다. 지영희 선생이 생전 가족들보다 제자들을 더 끔찍이 챙겼다는 일화는 들어본 적이 있으나, 생각지도 못한 답변이었다.

“국악예술학교가 설립된 후로 어머니가 고생을 많이 하셨어요. 어머니 혼자서 학원을 운영하시면서 생계를 책임지셔야 했죠.”

지영희 선생은 젊었을 적 조선음악연구소와 경성방송국, KBS방송국의 관악담당악사로 활동하고, 음반 및 영화 OST 작업 등으로 꽤 풍족한 삶을 살았다고 한다. 하지만 1960년 국악예술학교가 개교하면서 거의 모든 경제활동을 중단하고 후학양성에만 매달리기 시작했다.

“아버지가 가져오시는 돈은 얼마 되지 않는 교사 월급과 방송활동비가 전부였어요. 돈이 필요하시면 어머니께 용돈을 타 쓰시고는 했죠. 가끔 어머님이 돈을 적게 주실 때면 애교를 보여주시기도 하셨어요.”

가정의 주도권은 경제력을 지닌 사람이 잡게 된다. 지영희 선생도 예외는 아니었다.

끔찍한 제자 사랑

당시 국악을 배우려는 사람들은 대부분 음악보다는 생계가 목적이었다. 지영희 선생의 제자들도 마찬가지다. 그는 형편이 괜찮은 제자들에게는 국악예술학교 진학을, 어려운 이들은 상갓집과 굿판으로 보냈다. 상갓집을 가는 제자들은 민요, 굿판을 가는 제자들은 무속악을 배웠다.

“몸이 좀 튼튼한 사람은 며칠 밤을 새워야 하는 상갓집, 허약한 사람은 굿판으로 보내셨어요. 돈을 벌 수 있게 해 주신 거죠. 하지만, 학교에 진학한 제자들은 굿판이나 상갓집에 얼씬도 못하게 하셨어요.”

어렸을 때부터 굿판을 전전하며 겪은 설움을 제자들에게까지 대물림하고 싶지 않았던 것이다. 그는 제자들에게 돈을 받지 않았다고 한다. 외려 가난한 이들에게 쌀값을 보태주곤 했다. 또한, 매일 식사시간 때만 되면 집 안은 늘 북적거렸다.

“집에 찾아오는 사람들에게는 무조건 식사대접을 하셨어요. 우리 가족을 포함해서 한 끼 식사에 모이는 사람이 18명 이상이었어요. 어머님이 나중에 얘기하시길 한 달에 쌀과 보리를 합쳐서 9가마를 삶았다고 하시더라고요.”

오죽하면 우스갯소리로 배고픈 이들은 종로의 지영희 집에 찾아가면 된다는 말이 있을 정도였다고 한다. 반면, 어느 정도 성공한 제자들이 은혜에 보답하기 위해 찾아오면 성화를 냈던 지영희 선생이다.

“그 때 선물로 많이 주고받던 게 백화정종이랑 계란이었는데, 제자들이 들고 찾아오면 한바탕 혼내시고는 다시 돌려보내셨어요. 너무 제자들에게 퍼주기만 하셔서 어머니랑 자주 다투실 정도였어요.”

지영희와 성금연 그리고 정경순

‘지영희와 성금연의 만남은 70분이 넘는 「성금연가야금산조」를 완성하고, 이 분야의 큰 인재들을 배출시켰다는 점에서도 음악사적으로 영향을 끼친 만남이었다. (···) 한편으로 지영희의 조강지처였던 정경순에게나 그 자녀들에겐 돌이킬 수 없는 아픔이었다.’

중앙대학교 노동은 교수가 쓴「지영희 평전」(2013, 평택문화원)의 일부분이다.

책의 내용처럼 지영희와 성금연은 부부이자 음악적 동료로 함께 활동하며, 국악사에 큰 족적을 남겼다. 하지만 빛이 있으면 그림자가 생겨나듯, 첫째 부인 정경순 여사는 아픔을 감내하고 살아가야 했다. 그럼에도 불구하고 정 여사는 자신의 배로 낳지 않은 자식들까지도 사랑으로 보살폈고, 그 희생 덕에 딸들은 국악 명인으로 성장할 수 있었다.

날 새는 줄 모르는 재담꾼

일반적으로 생각하는 과묵하고 고독한 음악가의 이미지와는 달리, 그는 재담에 능했다고 한다.

제자들과 이야기를 시작하면 기본 2시간이었고, 집 앞 평상은 늘 동네 노인들로 가득했다. 어르신들을 대접하기 위해 수박과 막걸리를 내놓는 것은 지순자 명인의 몫이었다.

“동네 어르신들이 집 앞으로 모이시면 빨리 끝나야 새벽 1시였어요. 다음날 아침 일찍 일하러 가셔야 하는데도 한 번 이야기를 시작하면 끝날 줄 몰랐죠. 오죽하면 어머니께서 저보고 할아버지들한테 그만 좀 집에 가시라고 말씀드리라고 하실 정도였으니까요.”

어린 시절부터 피리주자로 행중을 따라다니며 쌓인 입담이 녹록치 않았던 모양이다. 또 경기무속장단을 채보하기 위해 자전거와 오토바이를 타고 7년간 전국을 다니며 무속인들을 대접했으니, 이야기보따리를 풀면 끝이 없었을 것이다. 지영희 선생의 또 다른 면모를 알게 됐다.

“코쟁이 가르쳐서 시나위 할란다”

국악 보급을 위해 헌신한 지영희 선생의 말년은 편치 않았다. 국악예술학교 은퇴 후 국악교사들에게 전문 교수법을 전하기 위해 설립하려던 민속예술연구원이 국악협회와 갈등의 불씨가 된 것이다.

“아버지는 입버릇처럼 내 제자들이 모두 교수가 됐으면 좋겠다고 하셨어요. 악기를 잘하고 노래를 잘하는 것과 누군가를 가르치는 것은 또 다르잖아요. 모든 국민들이 국악을 쉽게 접하고 누릴 수 있으려면 교육이 중요하다고 생각하셨어요.”

하지만 이런 지영희 선생의 뜻과는 달리, 국악협회는 민속예술연구원의 출범으로 발생할지도 모르는 국악계의 분열만을 우려했고 결국 그는 뜻을 접게 됐다.

국악협회 제명, 중요무형문화재 지정 해제. 하와이에서 그가 느꼈을 상실감은 얼마나 컸을까. “코쟁이 가르쳐서 시나위 할란다.” 지영희 선생 말처럼 대학 출강과 공연 등 바쁜 나날이 이어졌지만, 고향에 대한 그리움은 끝이 없었다.

“멍하니 하늘을 바라보시는 날들이 많았어요. 계속 한국을 그리워하셨죠. 타국에 계시면서도 음악 작업은 놓지 않으셨어요. 매일 같이 채보하고, 녹음한 자료들을 한국의 제자들에게 보내셨어요. 후학양성에 도움이 되라고요···.”

그토록 고국을 그리워하던 지영희 선생은 1980년 이역만리에서 71세의 일기로 세상을 떠났다.

파락호 김용환과 비견되는 그의 삶

지순자 명인에게서 인간 지영희의 이야기를 듣노라니 문득, 파락호 김용환이 떠올랐다. 독립군자금을 지원하기 위해 파락호 행세를 하며 노름판을 전전하고, 딸의 예단까지 팔아 노름에 썼다는 오명을 안고 산 김용환. 그 업적은 숭고하지만, 한 개인으로서의 정상적인 삶을 포기한 희생적인 인물이었다.

이보형 한국고음반연구회장은 2009년 ‘지영희전국학술대회’에서 지영희 선생의 일생을 다음과 같이 해석했다.

“만약 지영희 선생이 한 세대 더 일찍 태어났다면 평택지역의 지방 음악인에 그치고 말았을 수도 있다. 반대로 한 세대 뒤에 태어났다면 근대 음악학교에서 평범한 교육을 받고 도시에서 활동하며 평범한 삶을 살았을 것이다. 그는 조선 말기에 태어났기 때문에 전통음악 전반을 학습할 수 있었고, 황폐해진 전통음악을 재건하기 위한 상명을 가지고 특이한 교육에 공헌할 수 있었다고 본다.”

풍족한 삶과 가정의 안녕을 뒤로 한 채 오로지 전통음악 재건이라는 시대적 숙명을 위해 개인을 내던진 지영희 선생. 국악이 오늘에 이르기까지에는 그의 숭고한 희생이 있었다.

끝으로 지순자 명인에게 ‘아버지 지영희는 누구인가’하고 물었다.

“인간 지영희는 밉지만, 음악인 지영희는 존경할 수밖에 없는 분이에요. 그 분은 어쩔 수 없는 학자이자 교육자면서 음악인, 그리고 재담꾼이셨어요.”

- ㆍ[지영희] 평택이 낳은 국악명인 지영희, 이름만 있고 어디서도 볼 수 없다[2015-04-13]

- ㆍ[지영희] “학자, 교육자, 음악인, 그리고 내 아버지”[2015-04-13]

![[속보] 헌재, 8명 재...](http://ptejournal.com/download/news_image/thumb/1743734178.jpg)

![[속보] 헌재, 8명 재...](http://ptejournal.com/download/news_image/1743734178.jpg)